スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新の無いブログに表示されています。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

新しい記事を書くことで広告が消せます。

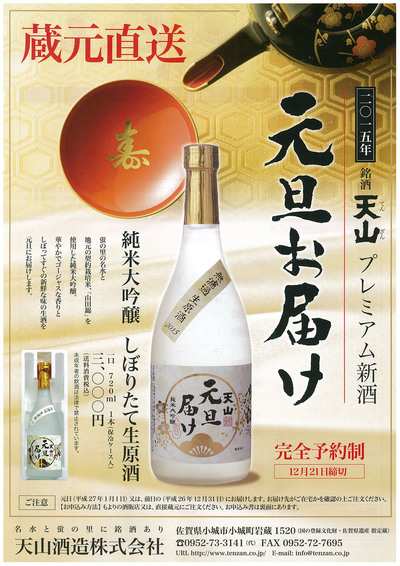

天山酒造さん「元旦お届け」

佐賀城 お堀とハスとドンコ船

佐賀城公園の南堀で、マルチコプターとドンコ舟からハスの群生を撮影しました。

ご協力戴いた皆様、ありがとうございました。

それを編集して、制作した映像です。

ご協力戴いた皆様、ありがとうございました。

それを編集して、制作した映像です。

3D_RIT「遺跡を丸ごと3D」

木製品の保存処理

弥生土器のムービー

弥生土器から作成した3Dモデルを動かしながら

ムービーを作ってみました。

ついでに、こんなのも作ってみました。

ムービーを作ってみました。

ついでに、こんなのも作ってみました。

弥生土器の3D その2

遺物は、佐賀県教育委員会所蔵で、文化財資料室で教材用資料として貸出されている、土器セットをお借りしてきました。

今回は「ツボ」にチャレンジしました。

「ツボ」の内側の撮影には苦労しました。

それに、口縁部の外側と内側のつなぎもちょっと手間取りました。

3Dを動かすには、下の画像の▷(三角)をクリック

画像が読み込まれたら、以下の操作で土器が動きます。

左ボタン→回転

右ボタン→移動

ホイール→拡大・縮小

画像がこない場合もあります。

wifiでは、ちょっと苦しいかもしれません。

無事読み込まれて、動かすことができたら、

左下の青丸に白四角のマークをクリックしてSketchfabのサイトに行き、

右下の矢印マークでフルスクリーンにチャレンジして下さい。

今回は「ツボ」にチャレンジしました。

「ツボ」の内側の撮影には苦労しました。

それに、口縁部の外側と内側のつなぎもちょっと手間取りました。

3Dを動かすには、下の画像の▷(三角)をクリック

画像が読み込まれたら、以下の操作で土器が動きます。

左ボタン→回転

右ボタン→移動

ホイール→拡大・縮小

画像がこない場合もあります。

wifiでは、ちょっと苦しいかもしれません。

無事読み込まれて、動かすことができたら、

左下の青丸に白四角のマークをクリックしてSketchfabのサイトに行き、

右下の矢印マークでフルスクリーンにチャレンジして下さい。

弥生土器の3D

土器の3Dモデル制作にチャレンジしています。

遺物は、佐賀県教育委員会所蔵で、文化財資料室で教材用資料として貸出されている、土器セットをお借りしてきました。

遺物は、佐賀県教育委員会所蔵で、文化財資料室で教材用資料として貸出されている、土器セットをお借りしてきました。

代掻き

佐賀城天守閣模型の3Dスキャン

佐賀市の古賀 利幸さんが監修・制作された

「佐賀城天守閣」を試験的に3Dスキャンしてみました。

将来的には、本丸全体をスキャンして中を歩き回れるようにできたらいいな、と思ってます。

「佐賀城天守閣」を試験的に3Dスキャンしてみました。

将来的には、本丸全体をスキャンして中を歩き回れるようにできたらいいな、と思ってます。

佐賀城本丸

北上空から見た、佐賀城天守閣と本丸御殿。

日本城郭史学会会員・佐賀県城郭研究室の古賀 利幸さんが監修・制作された佐賀城本丸の模型です。

今日は、この模型を移動させるお手伝いをしました。

建物のパーツ毎に作られていて、びっくりするほど精巧なものです。

移動後、仮置の状態で撮影させていただきました。

日本城郭史学会会員・佐賀県城郭研究室の古賀 利幸さんが監修・制作された佐賀城本丸の模型です。

今日は、この模型を移動させるお手伝いをしました。

建物のパーツ毎に作られていて、びっくりするほど精巧なものです。

移動後、仮置の状態で撮影させていただきました。

3D ためし手

昨日は雨

3Dカメラ

今更ですが、3Dカメラ買いました。

これです!!

FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3S

レンズが二つ、3Dの文字が青く光ってます。

当たり前ですが、レンズが2個ついてます。

当然ですが、2個同時にシャッター切れます(あっ1個づつも切れます)。

何と、3D動画も撮れます。

何と、裸眼立体視モニターです。

さて今頃、どうしてこのカメラが欲しくなったのか?

それは、ステレオ撮影がバシャバシャできると思ったからです。

はい、できました。

しかし、残念ながら・・・・

計測用には向いていませんでした・・・いろいろと・・・

3Dテレビをお持ちの方にはお勧めかもしれません。

もし、お持ちの方で「こいつ」を使ってみたいとお思いの方がいらっしゃったら、是非、ご一報ください。いつでもお貸しします。

後悔スタッフ

これです!!

FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3S

レンズが二つ、3Dの文字が青く光ってます。

当たり前ですが、レンズが2個ついてます。

当然ですが、2個同時にシャッター切れます(あっ1個づつも切れます)。

何と、3D動画も撮れます。

何と、裸眼立体視モニターです。

さて今頃、どうしてこのカメラが欲しくなったのか?

それは、ステレオ撮影がバシャバシャできると思ったからです。

はい、できました。

しかし、残念ながら・・・・

計測用には向いていませんでした・・・いろいろと・・・

3Dテレビをお持ちの方にはお勧めかもしれません。

もし、お持ちの方で「こいつ」を使ってみたいとお思いの方がいらっしゃったら、是非、ご一報ください。いつでもお貸しします。

後悔スタッフ

「佐賀なび」

土器の出土状況の3Dモデル

このデータは、スナップ写真のように撮影して制作しました。

もちろん、3Dプリンターで出力できます。

それから、リンク先の3Dは、

ズームや360°回転は、PCでしか動かないようです。

スマホやタブレットでは水平方向しか動きません。

マウスで上手に動かしてみてください。

もちろん、3Dプリンターで出力できます。

それから、リンク先の3Dは、

ズームや360°回転は、PCでしか動かないようです。

スマホやタブレットでは水平方向しか動きません。

マウスで上手に動かしてみてください。

石仏の3Dモデル

鵜殿の石仏の3Dモデルを作ってみました。

PCのマウスを使って上手に動かしてください。

回転やズームが自由にできます。

スマホ・タブレットは、水平方向しか動きません。

PCのマウスを使って上手に動かしてください。

回転やズームが自由にできます。

スマホ・タブレットは、水平方向しか動きません。

jikokuten

by toppen

on Sketchfab

処理前の写真撮影

今回は処理前に行う写真撮影等について説明します。

まず遺物の写真撮影を行います。

遺物毎に各面(表面、裏面、側面、木口面)を撮影します。

また必要に応じてアップ写真や問題の起こりそうな部分等の撮影もしておきます。

墨書のある遺物は赤外線スキャナでスキャンしたり、赤外線カメラで撮影し画像を保存します。

以前はフィルム写真で撮影していたため、現像してみるまでどういった写真になっているのか

常に不安でしたが、最近ではデジタル一眼レフカメラで撮影するため仕上がりをその場で確認

でき、以前に比べると各段に撮影環境もよくなりました。

撮影した画像は名前を付けて保存します。この場合遺物番号等をファイル名にしておけば、

後で画像を見る場合に混乱せずに済むでしょう。

次に遺物の台帳を作成します。

画像と遺物とを見比べながら、写真には現れない劣化状態や気付き、寸法などを書き込みます。

次回は脱水、流水についてを予定しております。

お楽しみに。

ご意見、ご質問等はコメント欄にお寄せください。

まず遺物の写真撮影を行います。

遺物毎に各面(表面、裏面、側面、木口面)を撮影します。

写真撮影の様子

また必要に応じてアップ写真や問題の起こりそうな部分等の撮影もしておきます。

墨書のある遺物は赤外線スキャナでスキャンしたり、赤外線カメラで撮影し画像を保存します。

墨書の赤外線写真

以前はフィルム写真で撮影していたため、現像してみるまでどういった写真になっているのか

常に不安でしたが、最近ではデジタル一眼レフカメラで撮影するため仕上がりをその場で確認

でき、以前に比べると各段に撮影環境もよくなりました。

撮影した画像は名前を付けて保存します。この場合遺物番号等をファイル名にしておけば、

後で画像を見る場合に混乱せずに済むでしょう。

|

処理前の写真

次に遺物の台帳を作成します。

画像と遺物とを見比べながら、写真には現れない劣化状態や気付き、寸法などを書き込みます。

次回は脱水、流水についてを予定しております。

お楽しみに。

ご意見、ご質問等はコメント欄にお寄せください。

クリーニング(水洗い)とラベリング

今回はクリーニング(水洗い)について説明します。

まず遺物表面に付着した土泥等を道具を使い丁寧に除去します。

ブラシを使ったクリーニング

ブラシを使ったクリーニング

筆を使ったクリーニング

筆を使ったクリーニング

亀裂に入った土や砂などは竹串を使って取ります。

亀裂に入った土や砂などは竹串を使って取ります。

脆弱な遺物は水中でクリーニングを行います。

脆弱な遺物は水中でクリーニングを行います。

穴を開けたビニール袋やメッシュ袋に入れて

穴を開けたビニール袋やメッシュ袋に入れて

処理に入るまで水に漬けた状態で保管します。

処理に入るまで水に漬けた状態で保管します。

脆弱な遺物や薄い遺物に関しては、板材やパンチング板などで裏打ちする方法や、FRPを使って全体を保護する方法もあります。

塩ビのパンチング板で裏打ち 板材で裏打ち FRPで遺物全体を保護

塩ビのパンチング板で裏打ち 板材で裏打ち FRPで遺物全体を保護

次回は処理前の写真撮影やスケッチ等についてを予定しております。

お楽しみに。

ご意見、ご質問等はコメント欄にお寄せください。

まず遺物表面に付着した土泥等を道具を使い丁寧に除去します。

ブラシを使ったクリーニング

ブラシを使ったクリーニング 筆を使ったクリーニング

筆を使ったクリーニング 亀裂に入った土や砂などは竹串を使って取ります。

亀裂に入った土や砂などは竹串を使って取ります。 脆弱な遺物は水中でクリーニングを行います。

脆弱な遺物は水中でクリーニングを行います。 穴を開けたビニール袋やメッシュ袋に入れて

穴を開けたビニール袋やメッシュ袋に入れて 処理に入るまで水に漬けた状態で保管します。

処理に入るまで水に漬けた状態で保管します。脆弱な遺物や薄い遺物に関しては、板材やパンチング板などで裏打ちする方法や、FRPを使って全体を保護する方法もあります。

塩ビのパンチング板で裏打ち 板材で裏打ち FRPで遺物全体を保護

塩ビのパンチング板で裏打ち 板材で裏打ち FRPで遺物全体を保護次回は処理前の写真撮影やスケッチ等についてを予定しております。

お楽しみに。

ご意見、ご質問等はコメント欄にお寄せください。

幕末佐賀研究会

5月17日の幕末佐賀研究会が開催されます。

大園隆二郎氏による、「直正の源流、穀堂・侗庵兄弟」

と題した報告があるようです。

参加してみては、いかがでしょうか。

場所は、徴古館 二階

時間は、18時30分から

詳しいことは、

http://bakumatusaga.sagafan.jp/

それから、さがファンブログで、幕末を舞台にした小説が

連載されているブロクを見つけました。

『天狗の数馬”幕末秘走録”』というブログです。

とても面白い小説です。

大園隆二郎氏による、「直正の源流、穀堂・侗庵兄弟」

と題した報告があるようです。

参加してみては、いかがでしょうか。

場所は、徴古館 二階

時間は、18時30分から

詳しいことは、

http://bakumatusaga.sagafan.jp/

それから、さがファンブログで、幕末を舞台にした小説が

連載されているブロクを見つけました。

『天狗の数馬”幕末秘走録”』というブログです。

とても面白い小説です。